Ottica Meteorologica

Quando la luce si mette a giocare con l'atmosfera si possono verificare fenomeni curiosi e talvolta insoliti. Alcuni, come l'arcobaleno o la scintillazione, sono ben noti mentre altri, come il miraggio, li notiamo magari di sfuggita senza preoccuparci tanto di come e perché si verificano. In questa pagina ho pensato di riassumere brevemente i più comuni cercando, con l'ausilio della grafica, di fornire semplici spiegazioni.

Rifrazione Atmosferica

Effetto della rifrazione atmosferica (molto esasgerato) È noto che la pressione dell'aria, e con essa la sua densità, decresce con l'altezza; se, cioè, al livello del mare un metro cubo d'aria pesa mediamente 1,29 kg a 5500 metri il suo peso è ridotto di circa la metà. Ma variando la densità dell'aria varia altresì il suo indice di rifrazione, come attestato dall'importante legge di Lorentz-Lorentz. Di conseguenza i raggi luminosi che provengono dagli astri devono attraversare, nell'ultima parte del loro cammino, un mezzo non omogeneo di densità via via crescente, col risultato che s'incurvano verso il basso.

Si guardi la figura qui a sinistra. Se la stella si trova in S, per un osservatore O situato sulla superficie terrestre sembra che la stella sia in realtà situata in S', ossia un poco più alta sull'orizzonte; questa apparente elevazione prende appunto il nome di Rifrazione Astronomica e può assumere il valore massimo di 36' per gli oggetti prossimi all'orizzonte (allo zenit questo angolo è ovviamente nullo i quanto i raggi giungono perpendicolarmente). La conseguenza di questo è che quando il Sole o la Luna sono prossimi all'orizzonte in assenza di atmosfera sarebbero già tramontati da quasi 3 minuti!

Scintillazione Stellare

Percorso irregolare della luce di una stella in atmosfera turbolenta. La stella scintilla e l'immagine telescopica risulta fortemente dilatata. È un fenomeno suggestivo e nefasto nello stesso tempo. Senz'altro suggestivo per poeti e romantici che traggono ispirazione dal tremolio degli astri; persino la crudele Turandot, dopo aver perso la sfida col suo pretendente, guardava "le stelle che trema[va]no d'amore e di speranza". Nefasto per gli astrofili, in quanto segno d'instabilità atmosferica, nemica numero uno delle osservazioni.

Quando l'aria è instabile si ha un continuo ribollimento fra cellule d'aria calda e d'aria fredda che, per quanto già accennato, avendo diversa densità possiedono indici di rifrazione leggermente diversi. Questo fa sì che un raggio proveniente da una stella subirà continue deviazioni, non potendo seguire una traiettoria rettilinea. Non solo. Attraversando queste celle d'aria di forma irregolare e in perenne movimento il raggio di luce verrà di continuo scomposto, ricomposto, indebolito e rinforzato molte volte al secondo. Il risultato lo possiamo facilmente osservare. Per le stelle luminose basse sull'orizzonte — come Sirio che a causa della declinazione negativa non si alza mai al sopra dei 30° — l'effetto viene enfatizzato a causa del maggior strato atmosferico che la luce deve attraversare. In questo caso possiamo notare la bianca Alfa del Cane Maggiore scomporsi continuamente come un brillante sotto i riflettori. Ma perché nelle stesse condizioni i pianeti non scintillano o lo fanno molto meno?

Perché a differenza delle stelle i pianeti hanno dimensioni apparenti apprezzabili. Se immaginiamo i loro dischetti costituiti da un reticolo di punti, è evidente che ognuno di questi si mette a scintillare, ma questo avviene in modo del tutto casuale per ogni punto, col risultato che le loro mutevoli intensità luminose si sommano in tutti i modi possibili dando origine a un valore medio. È un po' come quando siamo sotto la doccia. Dal momento che dalla bocchetta escono tantissime gocce noi non abbiamo la percezione delle singole, ma di un flusso continuo d'acqua.

Tuttavia anche se virtualmente privi di scintillazione è sconsigliabile osservare i pianeti in una notte di turbolenza; questo perché i singoli punti che costituiscono il disco planetario si allargano e di conseguenza di sovrappongono, dando origine a un'immagine confusa e priva di dettagli.

Miraggio

È un nome alquanto generico che designa alcuni fenomeni simili dovuti all'incurvamento dei raggi luminosi quando attraversano strati d'aria non omogenei.

È un nome alquanto generico che designa alcuni fenomeni simili dovuti all'incurvamento dei raggi luminosi quando attraversano strati d'aria non omogenei.

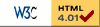

Il tipo più comune di miraggio si osserva spesso d'estate sulle vaste distese di sabbia riscaldate dal Sole o, più frequentemente, sulle strade rettilinee asfaltate o sulle autostrade. Sarà sicuramente capitato a tutti avere l'impressione che in lontananza l'assolata carreggiata appaia bagnata, con le auto che si rispecchiano in essa. La spiegazione di quanto accade è molto semplice. Gli strati d'aria a contatto della strada si riscaldano fortemente, mentre quelli soprastanti hanno temperature decrescenti con l'altezza. Di conseguenza, l'aria a contatto del suolo sarà meno densa — e pertanto assumerà un indice di rifrazione minore — di quella agli strati superiori e i raggi che si immergono negli strati più bassi saranno costretti a incurvarsi verso l'alto.

Nella figura potete notare che all'osservatore posto in O i raggi dell'oggetto giungono contemporaneamente da due diverse direzioni, ossia da S e da S'; questi ultimi, tuttavia, sembreranno provenire da un'apparente riflessione dell'oggetto — come se si trattasse effettivamente della riflessione su uno specchio d'acqua.

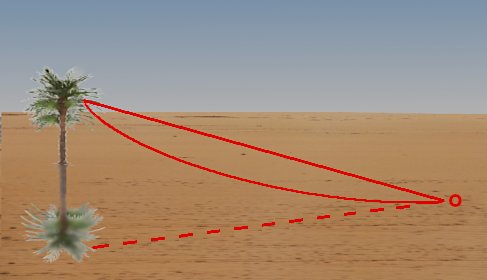

Un fenomeno strettamente collegato al miraggio e abbastanza comune è quello per cui il Sole o la Luna, prossimi al tramonto sul mare o dietro un orizzonte perfettamente sgombro, appaiono talvolta divisi in due parti deformate in modo tale da non sembrare porzioni dello stesso disco. Anche qui abbiamo a che fare con uno sdoppiamento del percorso della luce emessa dagli astri.

Fata Morgana

Dalla costa peninsulare dello Stretto di Messina può capitare di assistere a un raro fenomeno per cui la costa siciliana sullo Stretto appare non solo ravvicinata ma anche riflessa al centro del mare. Il fenomeno è visibile solo dalla costa reggina ed è chiamato "Fata Morgana", termine che in lingua bretone significa "fata delle acque", in quanto si ricollega a un personaggio della mitologia celtica, amica o forse sorellastra di Re Artù.

Dalla costa peninsulare dello Stretto di Messina può capitare di assistere a un raro fenomeno per cui la costa siciliana sullo Stretto appare non solo ravvicinata ma anche riflessa al centro del mare. Il fenomeno è visibile solo dalla costa reggina ed è chiamato "Fata Morgana", termine che in lingua bretone significa "fata delle acque", in quanto si ricollega a un personaggio della mitologia celtica, amica o forse sorellastra di Re Artù.

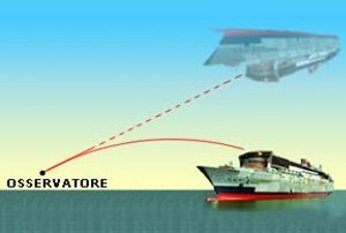

Purtroppo a causa del crescente inquinamento atmosferico è sempre più raro riuscire ad assistere a una Fata Morgana il quale, oltre che nello Stretto di Messina, è stato osservato anche in USA, nella regione dei grandi laghi; a parte l'inverno, è stato avvistato in tutte le stagioni, anche se è più facile osservarlo d'estate, nel corso di giornate calde e umide, in assenza di vento e con mare calmo. Si tratta anche in questo caso di un effetto dovuto alla particolare distribuzione dell'indice di rifrazione della luce solare nei diversi strati d'aria e quindi, in un certo senso, analogo al miraggio; la differenza sta nel fatto che l'indice di rifrazione assume un valore crescente con l'altezza sino a un valore massimo, per poi tornare a diminuire. Oltre a questo le immagini, a differenza di quanto si osserva nel miraggio, sono assai mutevoli, totalmente deformate e quindi irriconoscibili.

Per spiegare la Fata Morgana basta tenere presente la luce proveniente da un punto viene, per così dire, "spalmata" verticalmente in modo tale che gli oggetti lontani assumono le sembianze di torri, pinnacoli e obelischi. Il fenomeno può ovviamente verificarsi con diversa intensità, ma in certi casi, dalla costa Calabra, si può vedere Messina più vicina del normale con immagini distorte riflesse sul mare o sul suolo; in sostanza si ha l'impressione di osservare nello Stretto una città irreale che si modifica e svanisce in brevissimo tempo. L'immagine pubblicata ne mostra un esempio eloquente osservato nel deserto del Mojave (California).

Arcobaleno

È forse il più noto dei fenomeni luminosi prodotto dalla riflessione e rifrazione della luce su minute goccioline d'acqua sospese nell'aria quando vengono osservate dalla parte da cui la luce proviene. Quello che si osserva in cielo dopo un temporale è causato dalle gocce di pioggia cadenti dalle nubi e mantenute in sospensione nell'atmosfera dalle correnti ascendenti; lo stesso fenomeno, tuttavia, si produce anche in vicinanza di cascate dove l'acqua viene nebulizzata sotto forma di minute goccioline che vengono trasportate dal vento e cadono molto lentamente a causa delle ridottissime dimensioni. Un arcobaleno artificiale si può comunque ottenere facilmente anche in casa facendo scorrere rapidamente un dito sulle setole bagnate di uno spazzolino da unghie di modo che ogni setola, risollevandosi di scatto dopo essere stata piegata, lanci in aria una gocciolina d'acqua; l'esperimento va fatto ovviamente al sole e trovando l'angolatura giusta.

È forse il più noto dei fenomeni luminosi prodotto dalla riflessione e rifrazione della luce su minute goccioline d'acqua sospese nell'aria quando vengono osservate dalla parte da cui la luce proviene. Quello che si osserva in cielo dopo un temporale è causato dalle gocce di pioggia cadenti dalle nubi e mantenute in sospensione nell'atmosfera dalle correnti ascendenti; lo stesso fenomeno, tuttavia, si produce anche in vicinanza di cascate dove l'acqua viene nebulizzata sotto forma di minute goccioline che vengono trasportate dal vento e cadono molto lentamente a causa delle ridottissime dimensioni. Un arcobaleno artificiale si può comunque ottenere facilmente anche in casa facendo scorrere rapidamente un dito sulle setole bagnate di uno spazzolino da unghie di modo che ogni setola, risollevandosi di scatto dopo essere stata piegata, lanci in aria una gocciolina d'acqua; l'esperimento va fatto ovviamente al sole e trovando l'angolatura giusta.

L'arcobaleno è stato spiegato la prima volta da Cartesio nel 1637 sulla base delle leggi dell'ottica geometrica che tuttavia funzionano solo se le gocce non sono troppo piccole, nel qual caso intervengono fenomeni di diffrazione. La teoria completa è stata infatti fornita da Airy molto tempo dopo, ma per il nostro scopo, che è quello di render conto a grandi linee del fenomeno senza l'impiego del formalismo matematico, è più che sufficiente la teoria cartesiana e pertanto supporremo che le gocce siano grandi rispetto alla lunghezza d'onda della luce. Consideriamo una goccia d'acqua sospesa nell'aria e investita da un raggio di luce proveniente da S; questo raggio, penetrando all'interno della goccia, ne esce dopo aver subito una o più riflessioni.

Nel primo caso, quando un raggio di luce colpisce una goccia prima si rifrange, dopodiché di riflette all'interno di essa per poi uscirne scomposto nei caratteristici colori dell'iride. Esiste, tuttavia, una distanza angolare ottimale dal centro dell'arco a cui osservare agevolmente la scomposizione della luce, senza che questa appaia troppo dispersa ed essere così percepita a fatica. Si può dimostrare matematicamente che questa distanza ottimale è mediamente — riferita cioè a tutti i colori — di 21°.

Nel primo caso, quando un raggio di luce colpisce una goccia prima si rifrange, dopodiché di riflette all'interno di essa per poi uscirne scomposto nei caratteristici colori dell'iride. Esiste, tuttavia, una distanza angolare ottimale dal centro dell'arco a cui osservare agevolmente la scomposizione della luce, senza che questa appaia troppo dispersa ed essere così percepita a fatica. Si può dimostrare matematicamente che questa distanza ottimale è mediamente — riferita cioè a tutti i colori — di 21°.

Dal momento che i raggi rossi si rifrangono meno di quelli violetti, in base al percorso effettuato si vede che quelli alla estremità rossa si disporranno all'esterno, mentre quelli violetti si troveranno verso l'interno. Noi stiamo ragionando per una singola goccia, ma dal momento che nell'aria sono sospese milioni di gocce, solo quelle disposte sulla superficie di un cono con vertice nel punto d'osservazione e di ampiezza pari a 42° (il doppio di 21°) saranno effettivamente responsabili della colorazione (v. NOTA).

Morale: l'osservatore vedrà una serie di archi concentrici colorati il cui centro sarà ubicato in direzione opposta a quella del Sole, ed è ovvio che se l'astro diurno è presente in cielo, il centro dell'arco si troverà sotto l'orizzonte. Se però si ha la fortuna di osservare il fenomeno da un aereo è talora possibile vedere il cerchio completo (figura a destra).

Dal momento che i raggi rossi si rifrangono meno di quelli violetti, in base al percorso effettuato si vede che quelli alla estremità rossa si disporranno all'esterno, mentre quelli violetti si troveranno verso l'interno. Noi stiamo ragionando per una singola goccia, ma dal momento che nell'aria sono sospese milioni di gocce, solo quelle disposte sulla superficie di un cono con vertice nel punto d'osservazione e di ampiezza pari a 42° (il doppio di 21°) saranno effettivamente responsabili della colorazione (v. NOTA).

Morale: l'osservatore vedrà una serie di archi concentrici colorati il cui centro sarà ubicato in direzione opposta a quella del Sole, ed è ovvio che se l'astro diurno è presente in cielo, il centro dell'arco si troverà sotto l'orizzonte. Se però si ha la fortuna di osservare il fenomeno da un aereo è talora possibile vedere il cerchio completo (figura a destra).

Quello che abbiamo detto riguarda il cosiddetto arco principale, quello più vistoso. Generalmente, però, se ne osserva un altro più debole, esterno al primo e coi colori invertiti. Questo è dovuto quelle goccioline all'interno delle quali la luce ha subito 2 riflessioni; applicando le stesse considerazioni geometriche di prima è possibile determinare per questo secondo arco un'ampiezza di 52 gradi e mezzo.

Parelio

Un parelio fotografato da Angelo Molinari È un termine greco che significa letteralmente "accanto al Sole". Si tratta di un fenomeno relativamente comune e che appare tipicamente come una macchia luminosa per lo più colorata situata attorno a 22° a destra o a sinistra dell’astro diurno e talvolta, anche se molto più di rado, da ambo i lati.

I minuti cristalli di ghiaccio, responsabili di questo fenomeno, sono di forma esagonale e fungono da prismi, rifrangendo la luce del sole in molte direzioni, con un minimo angolo di deviazione di poco inferiore a 160°. Poiché la rifrazione dipende ovviamente dalla lunghezza d'onda, il parelio appare iridescente come l'arcobaleno, con la parte rossa verso l'interno, ossia in direzione del sole. Poiché è spesso molto meno vivido e di aspetto più diffuso rispetto a quello mostrato nell'immagine (ripresa dalla baia di S. Francisco), il parelio può facilmente sfuggire alla vista, dal momento che per individuarlo occorre guardare in direzione del Sole, cosa che va sempre effettuata con prudenza.

Aloni e Corone

Con questo nome si designano alcuni archi luminosi che talvolta accompagnano il Sole (o la Luna) specialmente nelle regioni nordiche e che sono dovuti alla rifrazione della luce in minuscoli cristalli di ghiaccio in sospensione nell'atmosfera. La forma e la grandezza di queste formazioni è ben definita ed è schematizzata nella figura; generalmente, però se ne osserva solo una parte, variabile a seconda della posizione e della forma che possiedono le nubi che contengono i cristalli (normalmente cirri o cirrostrati).

Con questo nome si designano alcuni archi luminosi che talvolta accompagnano il Sole (o la Luna) specialmente nelle regioni nordiche e che sono dovuti alla rifrazione della luce in minuscoli cristalli di ghiaccio in sospensione nell'atmosfera. La forma e la grandezza di queste formazioni è ben definita ed è schematizzata nella figura; generalmente, però se ne osserva solo una parte, variabile a seconda della posizione e della forma che possiedono le nubi che contengono i cristalli (normalmente cirri o cirrostrati).

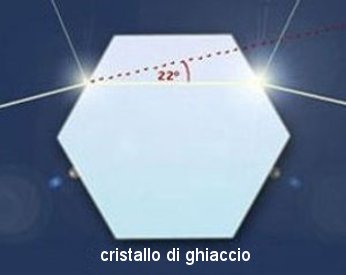

Come nel caso dell'arcobaleno, anche per gli aloni esistono dimensioni definite e calcolabili in base alle leggi dell'ottica. I cristalli di ghiaccio, infatti, sono esagonali e per un prisma di questa forma si può dimostrare che la condizione di deviazione minima, quella efficace per la produzione di un arco ben visibile, è di 22°; la condizione è soddisfatta quando si verifica la situazione schematizzata nella figura di destra, quando cioè il raggio incidente e quello emergente sono simmetrici rispetto al cristallo. Se i cristalli di ghiaccio sono disposti a casaccio, come nel caso di turbolenza atmosferica, gli aloni assumono sembianze piuttosto comuni; ma se sono orientati grosso modo nella stessa direzione, ossia con aria calma, i raggi riflessi possono subire dei rinforzi luminosi in due punti simmetrici situati orizzontalmente a destra e a sinistra del Sole; più spesso, però, si osserva un solo rinforzo in quanto è difficile che si verifichino le condizioni ottimali, ossia il perfetto allineamento di tutti i cristalli; in questo caso osserviamo un parelio (cfr paragrafo precedente), chiamato in inglese sundog, e che può assumere gli aspetti più disparati, come negli esempi riprodotti (vedi).

Come nel caso dell'arcobaleno, anche per gli aloni esistono dimensioni definite e calcolabili in base alle leggi dell'ottica. I cristalli di ghiaccio, infatti, sono esagonali e per un prisma di questa forma si può dimostrare che la condizione di deviazione minima, quella efficace per la produzione di un arco ben visibile, è di 22°; la condizione è soddisfatta quando si verifica la situazione schematizzata nella figura di destra, quando cioè il raggio incidente e quello emergente sono simmetrici rispetto al cristallo. Se i cristalli di ghiaccio sono disposti a casaccio, come nel caso di turbolenza atmosferica, gli aloni assumono sembianze piuttosto comuni; ma se sono orientati grosso modo nella stessa direzione, ossia con aria calma, i raggi riflessi possono subire dei rinforzi luminosi in due punti simmetrici situati orizzontalmente a destra e a sinistra del Sole; più spesso, però, si osserva un solo rinforzo in quanto è difficile che si verifichino le condizioni ottimali, ossia il perfetto allineamento di tutti i cristalli; in questo caso osserviamo un parelio (cfr paragrafo precedente), chiamato in inglese sundog, e che può assumere gli aspetti più disparati, come negli esempi riprodotti (vedi).

NOTA – È evidente che anche le gocce presenti all'interno dell'arco invieranno al nostro occhio la luce prodotta per riflessione; ma questa avviene secondo tutte le possibili direzioni: i singoli colori si sovrappongono così "a casaccio" e pertanto la luce risultante è bianca; tutto ciò che possiamo percepire è un'intensità leggermente maggiore della luce all'interno dell'arcobaleno rispetto all'esterno.