Lo storico specchio da 48 cm realizzato da Herschel (Osservatorio astronomico di Capodimonte) Telescopio difettoso? No, semplicemente telescopio non adatto allo scopo. Vorrei quindi precisare che col termine aberrazione non si allude necessariamente a un difetto nella lavorazione di una lente o di uno specchio (anche se tali difetti le possono ovviamente introdurre), ma bensì a qualcosa insito nelle leggi stesse dell'ottica. Se si costruisce un cannocchiale utilizzando come obbiettivo una lente singola, per quanto questa possa essere fabbricata col vetro migliore esistente in commercio, lavorata con una precisione di 1/32 di lunghezza d'onda e sottoposta a un energico trattamento antiriflesso per ottimizzarne la trasmissione luminosa, questa darà sempre immagini iridate e visivamente sgradevoli. Il cromatismo infatti, com'è noto, è dovuto al diverso indice di rifrazione della luce per i singoli colori dello spettro; è una legge fisica e come tale non si può eliminare impiegando una singola lente.

Le aberrazioni si dividono in due grandi famiglie, quelle assiali e quelle extra-assiali, a seconda che si verifichino lungo l'asse ottico del sistema o all'esterno di questo.

Le principali aberrazioni assiali sono:

— Aberrazione Cromatica

— Aberrazione Sferica

— Astigmatismo

Le principali aberrazioni extra-assiali sono invece:

Passiamo dunque brevemente in rassegna, mediante i consueti schemi, come e perché si verificano queste aberrazioni e come fare per minimizzarle affinché l'osservazione non venga compromessa.

F = 3 · Ø 4 / 3

ossia la focale, espressa in centimetri, deve essere almeno uguale a 3 volte il diametro elevato alla potenza di 1.33, altrimenti l'aberrazione diventa molesta; normalmente questa si presenta come un marcato alone circolare a raggera attorno alle stelle più brillanti (v. ⇒ esempio che mostra l'immagine di una stella brillante affetta da questa aberrazione).

— Coma

— Distorsione

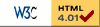

Lo stesso si verifica facendo passare un fascio parallelo di luce bianca (ad esempio la luce del Sole o di una lampadina a incandescenza) attraverso una lente: esso focalizzerà in due posizioni diverse, dal momento che la focale della lente sarà minore per la luce blu e maggiore per quella rossa. Il risultato di questo è che se si punta una stella l'immagine presenterà una fastidiosa colorazione, cangiante a seconda della porzione dello spettro che andiamo a focalizzare.

Lo stesso si verifica facendo passare un fascio parallelo di luce bianca (ad esempio la luce del Sole o di una lampadina a incandescenza) attraverso una lente: esso focalizzerà in due posizioni diverse, dal momento che la focale della lente sarà minore per la luce blu e maggiore per quella rossa. Il risultato di questo è che se si punta una stella l'immagine presenterà una fastidiosa colorazione, cangiante a seconda della porzione dello spettro che andiamo a focalizzare.

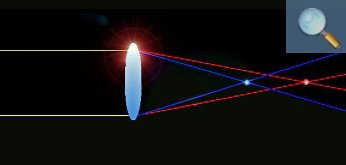

Quando tra la fine del '600 e l'inizio del '700 non erano ancora disponibili i doppietti acromatici, ottenuti accoppiando vetri di diversa dispersione, l'unico sistema per ridurre al minimo l'aberrazione cromatica era quella di aumentare enormemente la focale della lente. Se infatti quest'ultima è uguale 20 volte il quadrato del diametro, ossia se è F = 20 × Ø2, il cromatismo non si nota. In compenso si notano ... le dimensioni dello strumento. Per dare un'idea, se un cannocchialino di appena 3 cm. di diametro può mantenere una focale al di sotto dei 2 metri, uno da 10 cm. dovrebbe essere lungo una 20-ina di metri! Non sarebbe neppure possibile costruire tubi tanto lunghi e stretti perché tenderebbero a flettersi, vanificando così l'osservazione. Questo problema era stato risolto dai grandi pionieri del passato, fra i quali Huygens e Cassini, con l'utilizzo dei telescopi aerei, costituiti da semplici lenti fissate in cima a un palo mediante un complicato sistema di pulegge e da un oculare unito all'obbiettivo da un filo volante, mantenuto ben teso, che permetteva all'osservatore di traguardarne l'immagine. Un sistema scomodo e precario che non di meno permise al Cassini la scoperta della divisione dell'anello di Saturno che porta il suo nome.

Quando tra la fine del '600 e l'inizio del '700 non erano ancora disponibili i doppietti acromatici, ottenuti accoppiando vetri di diversa dispersione, l'unico sistema per ridurre al minimo l'aberrazione cromatica era quella di aumentare enormemente la focale della lente. Se infatti quest'ultima è uguale 20 volte il quadrato del diametro, ossia se è F = 20 × Ø2, il cromatismo non si nota. In compenso si notano ... le dimensioni dello strumento. Per dare un'idea, se un cannocchialino di appena 3 cm. di diametro può mantenere una focale al di sotto dei 2 metri, uno da 10 cm. dovrebbe essere lungo una 20-ina di metri! Non sarebbe neppure possibile costruire tubi tanto lunghi e stretti perché tenderebbero a flettersi, vanificando così l'osservazione. Questo problema era stato risolto dai grandi pionieri del passato, fra i quali Huygens e Cassini, con l'utilizzo dei telescopi aerei, costituiti da semplici lenti fissate in cima a un palo mediante un complicato sistema di pulegge e da un oculare unito all'obbiettivo da un filo volante, mantenuto ben teso, che permetteva all'osservatore di traguardarne l'immagine. Un sistema scomodo e precario che non di meno permise al Cassini la scoperta della divisione dell'anello di Saturno che porta il suo nome.

Dopo l'invenzione del doppietto acromatico, costituito dai classici vetri crown e flint a diversa dispersione, il problema della aberrazione cromatica è stato in gran parte risolto. Rimane tuttavia una considerazione da fare. Anche studiando la curvatura dei due vetri, nonché il loro corretto posizionamento reciproco di modo da portare a coincidenza le righe blu e rosse dello spettro, le rimanenti righe rimangono leggermente sfasate, in quanto la correzione cromatica del flint non è lineare per tutte le lunghezze d'onda. Ciò conduce al fatto che focheggiando per la λ cui l'occhio è maggiormente sensibile, ossia 0.56 μ, la luce rossa e, in maggior misura, quella blu resteranno leggermente sfocate. Questo effetto, noto come spettro secondario, si manifesta con una colorazione bluastra attorno alle stelle più brillanti o al bordo si soggetti luminosi come la Luna o i pianeti. Anche in questo caso è possibile rendere innocuo il cromatismo residuo indotto dallo spettro secondario a patto che il rifrattore possegga una focale almeno pari al quadrato del diametro (ossia F = Ø2). Ciò comporta una focale di un metro per un'apertura di 10 cm, il che rende l'ingombro del telescopio assolutamente accettabile.

Per avere una correzione cromatica superiore a vantaggio di un ingombro ancora minore si può ricorrere a un obbiettivo costituito da 3 elementi — che come tale risulterà corretto per 3 lunghezze d'onda — o all'impiego di vetri particolari a bassissima dispersione (i cosiddetti ED) sino ad arrivare all'utilizzo di certi cristalli monometrici (cioè esenti da birifrangenza) come la fluorite; in questi casi si hanno gli obbiettivi apocromatici che presentano una correzione e un'incisività delle immagini superbe.

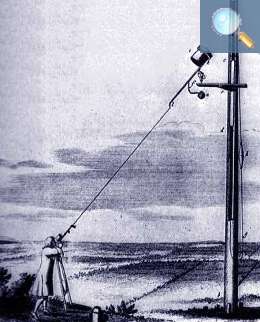

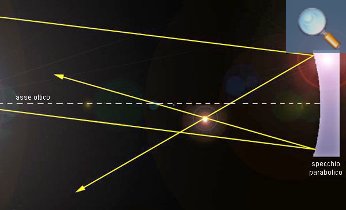

Per focalizzare in un punto l'immagine di una stella servendosi, stavolta, di uno specchio, è necessario che questo sia a sezione parabolica. Il motivo è che la parabola, come tutte le curve coniche, possiede 2 fuochi, solo che in questo caso uno dei due si trova all'infinito. Siccome le stelle sono situate virtualmente all'infinito, va da sè che i raggi paralleli che incidono sulla parabola vanno automaticamente a convergere nel fuoco. Se però i raggi arrivano su uno specchio sferico, anziché parabolico, quelli più vicini all'asse vanno a fuoco più lontano di quelli periferici; il fuoco in questo caso non è definito, ma delimitato da una figura simmetrica complessa chiamata caustica di riflessione.

Tuttavia è più facile — nonché più economico — costruire uno specchio sferico, piuttosto che uno parabolico; oltre tutto lo specchio sferico, non avendo assi ottici preferenziali (di fatto ne possiede infiniti!), è totalmente esente da aberrazioni extra-assiali come il coma (v. paragrafo seguente). Il diffusissimo newtoniano da 114 / 900, che ha segnato una tappa importante nella storia di molti astrofili, fa appunto uso di uno specchio sferico e le immagini offerte sono otticamente molto corrette. Tuttavia, secondo l'ottimo volume di Walter Ferreri (Il Libro dei Telescopi) è importante che sia soddisfatta la seguente relazione:

Per focalizzare in un punto l'immagine di una stella servendosi, stavolta, di uno specchio, è necessario che questo sia a sezione parabolica. Il motivo è che la parabola, come tutte le curve coniche, possiede 2 fuochi, solo che in questo caso uno dei due si trova all'infinito. Siccome le stelle sono situate virtualmente all'infinito, va da sè che i raggi paralleli che incidono sulla parabola vanno automaticamente a convergere nel fuoco. Se però i raggi arrivano su uno specchio sferico, anziché parabolico, quelli più vicini all'asse vanno a fuoco più lontano di quelli periferici; il fuoco in questo caso non è definito, ma delimitato da una figura simmetrica complessa chiamata caustica di riflessione.

Tuttavia è più facile — nonché più economico — costruire uno specchio sferico, piuttosto che uno parabolico; oltre tutto lo specchio sferico, non avendo assi ottici preferenziali (di fatto ne possiede infiniti!), è totalmente esente da aberrazioni extra-assiali come il coma (v. paragrafo seguente). Il diffusissimo newtoniano da 114 / 900, che ha segnato una tappa importante nella storia di molti astrofili, fa appunto uso di uno specchio sferico e le immagini offerte sono otticamente molto corrette. Tuttavia, secondo l'ottimo volume di Walter Ferreri (Il Libro dei Telescopi) è importante che sia soddisfatta la seguente relazione:

Per correggere l'aberrazione sferica mantenendo, al contempo, lo specchio con un alto rapporto di apertura si utilizza la configurazione Schmidt-Cassegrain o Newton-Cassegrain: la luce, prima di giungere allo specchio primario, passa attraverso un correttore opportunamente sagomato di modo da introdurre nello schema ottico una caustica di forma uguale e contraria (vedi schema).

Effetto (esagerato!) dell'astigmatismo sull'immagine sfuocata di una stella in posizione intra e extra focale

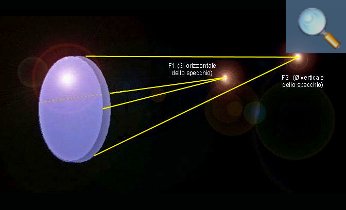

È un fenomeno molto comune che può verificarsi anche lungo l'asse ottico dello strumento, ma in questo caso ci troveremmo di fronte a un vero e proprio difetto di lavorazione dell'obbiettivo. L'astigmatismo, infatti, si verifica quando uno specchio sferico (o parabolico) presenta curvature diverse nelle diverse direzioni. Se osservate lo schema della figura di sinistra (potete ingrandirla) noterete che i raggi che incidono sullo specchio in un piano orizzontale vanno a fuoco più vicini di quelli che invece si trovano sul piano verticale. Se dunque si focheggia l'immagine stellare relativamente al primo piano, questa apparirà con dei vistosi baffi in senso verticale; se invece si focheggia in corrispondenza del 2° fuoco (quello più esterno) i baffi appariranno orizzontalmente. Istintivamente l'osservatore cercherà il miglior compromesso tra le due posizioni, col risultato che le stelle appariranno crocettate (v. esempio schematico). L'astigmatismo si può individuare facilmente sfocando l'immagine e posizionando alternativamente l'oculare in posizione intra ed extra focale. Il risultato, molto schematico, è riprodotto nell'animazione.

Nelle ottiche ben lavorate quest'aberrazione può manifestarsi in strumenti a grande campo, ovvero con rapporti di apertura forzati; a differenza del coma, infatti, l'astigmatismo è proporzionale al quadrato dell'inclinazione dei raggi, diversamente dal coma che varia invece linearmente con la loro obliquità. Ciò significa che l'astigmatismo diventa preponderante soltanto a grandi distanze dall'asse ottico, mentre a piccole distanze prevale il coma. Occorre tuttavia sottolineare che, seppur fastidioso, un leggero astigmatismo a centro campo non compromette osservazioni precise come le misure astrometriche, in quanto l'immagine, a differenza del coma, conserva la sua simmetria. Ad ogni modo, una delle cause frequenti di astigmatismo sono le tensioni indotte sulla superficie del primario dalle clip di sicurezza; se dovete rimuovere lo specchio per pulirlo o per un intervento sulla cella, assicuratevi, dopo averlo riposto, che le clip non siano mai a contatto della superficie, ma bensì fissate mantenendo una leggera spaziatura, di modo che lo specchio sia sempre in grado di ruotare nel suo alloggiamento.

Nelle ottiche ben lavorate quest'aberrazione può manifestarsi in strumenti a grande campo, ovvero con rapporti di apertura forzati; a differenza del coma, infatti, l'astigmatismo è proporzionale al quadrato dell'inclinazione dei raggi, diversamente dal coma che varia invece linearmente con la loro obliquità. Ciò significa che l'astigmatismo diventa preponderante soltanto a grandi distanze dall'asse ottico, mentre a piccole distanze prevale il coma. Occorre tuttavia sottolineare che, seppur fastidioso, un leggero astigmatismo a centro campo non compromette osservazioni precise come le misure astrometriche, in quanto l'immagine, a differenza del coma, conserva la sua simmetria. Ad ogni modo, una delle cause frequenti di astigmatismo sono le tensioni indotte sulla superficie del primario dalle clip di sicurezza; se dovete rimuovere lo specchio per pulirlo o per un intervento sulla cella, assicuratevi, dopo averlo riposto, che le clip non siano mai a contatto della superficie, ma bensì fissate mantenendo una leggera spaziatura, di modo che lo specchio sia sempre in grado di ruotare nel suo alloggiamento.

Una cosa importante per prevenire effetti di coma o astigmatismo è anche il corretto allineamento delle ottiche. I grandi dobsoniani dotati di elevati rapporti di apertura che vengono di sovente trasportati in montagna alla ricerca di siti idonei sono particolarmente sensibili al disallineamento; è quindi importante mettere ben a punto lo strumento per ottimizzarne le prestazioni. Indicativamente, un'ottica aperta a F/4 deve mostrarsi come in figura (supposto che l'oculare, guardando il telescopio dal davanti, si trovi sulla destra); lo specchietto secondario e le varie riflessioni devono apparire in modo leggermente eccentrico. Ovviamente un elevato grado di precisione si ottiene mediante allineamento laser o tramite appositi oculari denominati Cheshire. Si tratta indubbiamente di finezze che tuttavia si possono facilmente bypassare operando una correzione fine delle ottiche — fine tuning, per chi ama la lingua di Albione — direttamente sul campo puntando la Polare, l'unica stella del cielo a restare ferma.

Sui newtoniani con apertura F/4 o superiori potrebbe essere utile l'impiego di un apposito correttore di coma (Paracorr), un accessorio apprezzato soprattutto dagli astrofotografi, ma non solo. Presenta un solo ... difetto: costa caro e occorre quindi valutare bene se il suo acquisto giustifica poi i miglioramenti ottenuti.

Immagine schematica e sfuocata di una stella soggetta a coma

Viene talvolta definito anche aberrazione sferica trasversale, in quanto i raggi periferici anche in questo caso vengono focalizzati diversamente da quelli centrali. Il coma è piuttosto fastidioso, ma inevitabile in newtoniani puri a largo campo, quando cioè vengono impiegati rapporti di apertura forzati come F/4 o F/5 e si osserva lontano dall'asse ottico; l'accentuazione del coma avviene linearmente ed è quindi proporzionale sia al quadrato del rapporto d'apertura, sia alla inclinazione dei raggi. Visualmente, una stella soggetta a coma se opportunamente sfuocata si presenta come nella figura a destra. Ad ogni modo per uso sia fotografico, sia visuale esistono delle lenti correttrici che inserite nel portaoculare svolgono una funzione analoga al correttore di Schmidt nei telescopi catadriottici a specchio sferico.

È un'aberrazione tipica dei comuni binocoli commerciali che si verifica ai margini del campo. È noto che la maggior parte dei binocoli, essendo concepiti prevalentemente per uso terrestre, hanno ingrandimenti limitati e di conseguenza un grande campo di veduta, di solito non inferiore ai 4 o 5 gradi (esistono numerosi binocoli concepiti per l'osservazione astronomica che essendo di gran lunga più costosi adottano una serie di accorgimenti tecnici per limitare la distorsione ai bordi, ma è un discorso a parte). A questo di aggiunga che i binocoli più economici montano usualmente degli oculari Kellner che, pur essendo acromatici, sono costituiti da 3 sole lenti le quali non sono in grado di compensare le carenze introdotte dell'obbiettivo.

È un'aberrazione tipica dei comuni binocoli commerciali che si verifica ai margini del campo. È noto che la maggior parte dei binocoli, essendo concepiti prevalentemente per uso terrestre, hanno ingrandimenti limitati e di conseguenza un grande campo di veduta, di solito non inferiore ai 4 o 5 gradi (esistono numerosi binocoli concepiti per l'osservazione astronomica che essendo di gran lunga più costosi adottano una serie di accorgimenti tecnici per limitare la distorsione ai bordi, ma è un discorso a parte). A questo di aggiunga che i binocoli più economici montano usualmente degli oculari Kellner che, pur essendo acromatici, sono costituiti da 3 sole lenti le quali non sono in grado di compensare le carenze introdotte dell'obbiettivo.

Come nel caso delle aberrazioni di cui abbiamo già trattato, anche la distorsione non va comunque vista come un difetto dello strumento, ma come una caratteristica insita nel fatto che un semplice doppietto acromatico a corta focale — tipico dei binocoli — non riesce a fornire un ingrandimento uniforme su tutto il campo. Ci può consolare il fatto che se il coma e l'astigmatismo sono proporzionali rispettivamente all'inclinazione e al quadrato dell'inclinazione dei raggi, la distorsione varia invece col cubo di tale inclinazione, il che spiega perché si verifichi di solito ai bordi del campo di un binocolo, ma assai raramente in quello di un telescopio.